Há toda uma mitologia radiosa, por vezes naïf, outras banalmente cínica, que descreve as imagens digitais como um (novo) admirável mundo novo — simplicidade de produção, facilidade de difusão, enfim, mito supremo, partilha democrática… São lugares-comuns que resultam sempre nos arfantes debates “generalistas” da televisão mas que, de facto, passam ao lado do essencial. A saber: a reconfiguração das relações humanas através do digital. Para Ari Folman, a questão é clara, sedutora e inquietante. Inspirando-se no romance “O congresso futurológico” (1971), de Stanislaw Lem, ele filma um futuro mais ou menos próximo em que o digital passou a existir como banalização física e esvaziamento simbólico da presença humana. Não por acaso, Folman situa o seu retrato amargo no mundo do cinema, através da odisseia de uma atriz, interpretada por Robin Wright em tom de ambíguo confessionalismo — o nome da sua personagem é mesmo… Robin Wright. Ao aceitar vender os direitos de utilização das suas imagens, os filmes que continua a protagonizar passam a ser feitos com as infinitas duplicações digitais do seu corpo mas, de facto, sem ela. Quando, uns anos mais tarde, ela participa no congresso a que o título se refere, o mundo “transferiu-se” para o domínio digital, com cada ser humano reduzido à presença/ausência de um avatar mais ou menos excêntrico. Através de “Valsa com Bashir” (2008), Folman tinha já mostrado que era possível construir uma narrativa documental em desenhos animados; agora, com “O congresso”, ele coloca-se no cerne de um drama eminentemente contemporâneo: a exuberância comunicacional da nossa civilização pode ser apenas a máscara industrializada da mais radical solidão.

João Lopes

13 março [estreia nacional]

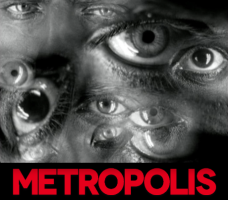

filme “O congresso” [“The congress”], de Ari Folman, com Robin Wright, Harvey Keitel, Paul Giamatti,…

Midas, 2013 / 2014